Dari Kriminalisasi ke Dekriminalisasi: Peran Penting Paralegal dalam Perubahan

Diyah Stiawati – Advokat dan Direktur LBH YUSTIA

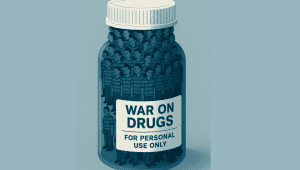

Ketika pemerintah sibuk membanggakan keberhasilan operasi besar narkotika dan revisi undang-undang yang tak kunjung selesai, penjara kita justru semakin sesak, dan generasi muda kian terjebak dalam siklus kriminalisasi. Survei Badan Narkotika Nasional dan BRIN pada 2023 menunjukkan sekitar 3,3 juta orang atau 1,73 persen dari populasi usia produktif di Indonesia menggunakan narkotika. Dari jumlah itu, ratusan ribu di antaranya adalah remaja. Di lapangan, kepolisian mencatat lebih dari 13 ribu kasus kejahatan narkoba hingga April 2025, dengan sebagian besar melibatkan penyalahgunaan untuk pemakaian pribadi. dampak kebijakan kriminalisasi terlihat jelas di balik tembok penjara.

Pendekatan ini dinilai tidak efektif menekan perdagangan gelap narkotika namun juga menghasilkan berbagai dampak turunan yang merugikan baik dalam konteks sosial yang semakin menstigma dan mendiskriminasi pengguna narkotika sehingga mereka semakin menjauh dari akses layanan kesehatan dan hak dasar serta berdampak menghancurkan masa depan generasi muda dan menjadikan mereka sebagai pihak yang rentan terkena penyakit menular.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan kapasitas lembaga pemasyarakatan hanya sekitar 150 ribu orang, tetapi kini dihuni lebih dari 270 ribu warga binaan. Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya adalah kasus narkotika. Proporsi kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan sangat tinggi sejumlah laporan dan kajian menyebut bahwa mayoritas penghuni lapas adalah tersangka atau terpidana narkotika, sementara kapasitas penjara berulang kali melebihi batas, menciptakan kondisi overcrowded yang meimbulkan pelanggaran HAM dan tidak optimalnya peran Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Kondisi overkapasitas ini bukan sekadar masalah teknis ia memanifestasikan kegagalan kebijakan yang terlalu mengandalkan hukuman.

Apabila kriminalisasi telah terbukti problematis, apa alternatif yang realistis? Pada banyak negara, diskusi dan praktik hukum bergeser dari kriminalisasi menuju ke arah dekriminalisasi kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk pemakaian pribadi, hal ini bukan sebagai pembenaran penggunaan, tetapi sebagai pergeseran paradigma dari hukuman ke kesehatan publik. Transformdrug organization menyatakan Pengalaman Portugal, yang sejak 2001 mengalihkan kepemilikan untuk penggunaan pribadi menjadi pelanggaran administrasi dan menguatkan layanan kesehatan, memberi pelajaran penting, dekriminalisasi ketika dipasangkan dengan kebijakan kesehatan yang kuat dapat mengurangi kematian akibat overdosis, menurunkan infeksi terkait penggunaan jarum, dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Hasil-hasil ini telah didokumentasikan oleh sejumlah studi internasional.

Rekomendasi dan arah internasional juga semakin mendukung pergeseran kebijakan yang lebih manusiawi dan berbasis bukti. Pada 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi UN system common position on drug policy, yang menekankan pendekatan yang berpusat pada kesehatan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan — bukan semata pemberlakuan hukum pidana. Dokumen dan kajian global dari UNODC, EMCDDA, dan organisasi lain mendorong negara-negara untuk mengevaluasi kembali penggunaan hukuman pidana terhadap pengguna dan mempertimbangkan alternatif yang lebih efektif secara sosial dan kesehatan publik.

Berbagai pihak yang peduli terhadap pentingnya pendekatan kesehatan terhadap pengguna narkotika telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong berbagai kebijakan yang memberikan ruang menjauhkan pengguna narkotika dari pemenjaraan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, kenyataannya penerapan kebijakan tersebut tidak berjalan serta merta. Di lapangan, aturan yang seharusnya melindungi pengguna narkotika dari jerat pemenjaraan justru sering dimanipulasi. Tidak jarang ada oknum aparat yang menggunakan celah kebijakan ini untuk mencari keuntungan pribadi. Akibatnya, niat baik dari regulasi yang berorientasi pada kesehatan kerap berhenti di tataran teks hukum, tanpa benar-benar menghadirkan perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan.

Pergeseran paradigma dari hukuman ke kesehatan publik membutuhkan jembatan antara kebijakan dan realitas lapangan. Di sinilah paralegal mengambil peran sentral. Paralegal bukanlah “pengganti advokat” atau sekadar sukarelawan administratif; mereka adalah aktor komunitas yang dapat menjangkau, mendampingi, mendokumentasikan, dan mengadvokasi berdasarkan pengalaman lapangan. Dalam konteks dekriminalisasi, peran paralegal menjadi dua lapis: pertama menjamin akses prosedural dan hak-hak individu saat bersentuhan dengan penegak hukum; kedua membawa bukti empiris dari komunitas ke meja kebijakan agar reformasi tidak menjadi wacana kosong.

Pada tingkat praktik sehari-hari, paralegal sering menjadi pihak pertama yang dihubungi ketika seseorang ditangkap. Mereka hadir untuk memastikan bahwa prosedur kepolisian tidak melanggar hak, membantu keluarga memahami hak atas bantuan hukum, menghubungkan tersangka pengguna ke layanan kesehatan atau rehabilitasi, serta mendokumentasikan pelanggaran hak yang terjadi. Laporan Human Rights Committee : country review of Indonesia, 2024 menegaskan, Paralegal memainkan peran yang krusial dalam mencegah intimidasi, penyiksaan dan pemerasan.

Paralegal juga memainkan peran penting dalam pengumpulan bukti-bukti empiris yang menjadi bahan advokasi kebijakan. Mereka adalah saksi dan pendokumentasi atas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan: bagaimana pengguna ditangkap karena jumlah kecil, bagaimana keluarga mengalami stigma, bagaimana akses rehabilitasi seringkali jauh lebih sulit diperoleh daripada akses ke pengadilan. Data dan kisah yang dihimpun oleh paralegal memberi warna dan legitimasi pada argumen dekriminalisasi sehingga advokasi berbasis bukti menjadi lebih kuat dan lebih sulit diabaikan oleh pembuat kebijakan.

Dekriminalisasi di tingkat kebijakan harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas aktor lokal di sinilah negara dan berbagai pihak harus berani berinvestasi pada jaringan paralegal. Pengakuan formal terhadap paralegal, perlindungan hukum untuk kegiatan pendampingan mereka, akses kepada pelatihan hukum yang memadai, serta konektivitas dengan organisasi pemberi bantuan hukum merupakan langkah-langkah konkret yang diperlukan. Di beberapa wilayah, inisiatif lokal telah menunjukkan hasil peningkatan kapasitas masyarakat menjadi paralegal yang meningkatkan angka akses bantuan hukum awal, memperkecil durasi penahanan tanpa pendamping, dan meningkatkan rujukan ke pelayanan rehabilitasi. Pengalaman ini harus diperluas dan distandarisasi agar dampaknya skala nasional dapat terlihat.

Kritik yang sering dilontarkan terhadap paralegal adalah soal kompetensi dan batasan wewenang: apakah paralegal dapat dipercaya menangani kasus pidana yang kompleks? Jawabannya jelas: paralegal tidak dimaksudkan untuk menggantikan advokat dalam peran litigasi yang memerlukan kualifikasi profesional. Fungsi mereka terletak pada pendampingan awal, edukasi hak, dokumentasi, investigasi, memberikan penguatan, memberikan dukungan kepada advokat dan advokasi berbasis komunitas. Paralegal mengambil fungsi-fungsi krusial dan tidak memerlukan mereka untuk bertindak sebagai pengacara di pengadilan. Justru dengan pembagian peran yang jelas paralegal sebagai penjaga gerbang akses keadilan, advokat sebagai tokoh dalam penyelesaiaan di persidangan, sistem bantuan hukum menjadi lebih inklusif dan efektif.

Lebih jauh lagi, dekriminalisasi tanpa jaringan dukungan komprehensif akan sia-sia. Menghapus sanksi pidana bagi pengguna pribadi tanpa meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, rehabilitasi, dan mekanisme rujukan justru hanya memindahkan masalah. Paralegal menjadi unsur kunci untuk memastikan rujukan itu bekerja. Paralegal dapat membantu mengidentifikasi kasus yang memerlukan intervensi kesehatan, mengawal proses rujukan, dan memastikan layanan yang tersedia menutup celah ketidaksetaraan akses. Dalam kata lain: dekriminalisasi harus dimaknai sebagai peluang untuk membangun sistem layanan terpadu bukan hanya pengurangan angka kriminalisasi.

Pada akhirnya, momentum perubahan baik domestik maupun global harus dimanfaatkan. wacana tentang dekriminalisasi, restorative justice dan alternatif penyelesaian perkara sudah mulai berkembang di Indonesia, secara global sudah banyak bukti empiris yang memberi jalan bagi reformasi kebijakan narkotika. Negara perlu menyediakan regulasi mendorong arah pendekatan kesehatan terhadap pengguna narkotika dan memperkuat pengakuaan dan peran paralegal, menjamin perlindungan hukum bagi mereka, dan menempatkan pembiayaan untuk program pelatihan dan jaringan rujukan sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan dekriminalisasi.